Der Lauf beginnt stressig. Rapide sinkt die Reichweite meines Busses. Und die Hoffnung auf eine Tankstelle in der auf über 2000 Metern gelegenen Skistation zerschlägt sich. Die Infrastruktur beschränkt sich auf Sessellifte und Parkplätze. Letztere gibt es massig.

Entweder ist so früh am Morgen einfach noch nichts los oder im Sommer generell tote Hose. Auf der riesigen Parkfläche stehen noch zwei weitere Fahrzeuge. Ich habe direkt den ersten, ausdrücklich auch für Wohnmobile zugängigen Parkplatz gewählt. Meine Erfahrungen mit Höhenbeschränkungen an Parkplätzen mit dem Bus und der darauf befestigten Dachbox in diesem Urlaub lassen mich vorsichtig sein.

Mühsam verdränge ich den Zwang mit dem Handy nach einer Tankstelle zu suchen. Das Problem mit den geschätzten 40 km Reichweite vertage ich. Das hat noch Stunden Zeit. Zehn, um genauer zu sein. Zumindest ist das meine Hoffnung und mein Plan für mein bevorstehendes Abenteuer.

Ein ambitionierter Plan

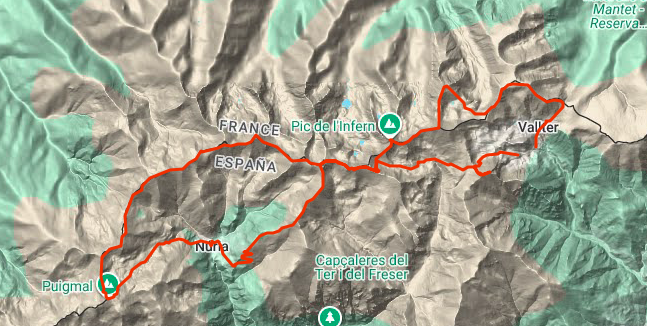

Vor der Brust habe ich eine 42 km lange Strecke mit mehr als 3.000 Höhenmetern. Das ist ein echtes Brett. Für die „L’Olla Doble“ genannte Route gilt eine Bestzeit von knapp 10 Stunden. Die will ich bestenfalls unterbieten. Das sind rund vier Kilometer pro Stunde. Klang easy. Nur habe ich überhaupt keine Ahnung vom Laufen im Gebirge, das wird wohl der Knackpunkt sein.

Den ersten Parkplatz genommen zu haben, stellt sich als vollkommen überflüssig heraus. Auf meinem Weg zum Einstieg in den Wanderweg passiere ich mehre Parkplätze, auf denen ich problemlos hätte parken können. So hätte ich mir wenigstens ein gutes Stück Weg und vor allem eine beträchtliche Anzahl an Höhenmetern gespart. Aber es ist wie es ist. Ausgeruht macht mir die kleine Wanderung nichts aus und ich genieße die Aussicht. Wenn ich ehrlich bin, ängstigen mich die Gipfel ringsum. Schroff und abweisend blicken sie auf mich herab. Unbezwingbar geradezu. Da muss ich doch hoffentlich nicht hinauf, oder?

Start mit Schwierigkeiten

Sieben Spitzkehren später habe ich den Zugang zur Schutzhütte Ull de Ter erreicht, an der die Tour beginnen soll. Dann endlich kann es losgehen. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens. Mit einer Steigung zwischen 15 und 20 % bekomme ich eine Kostprobe dessen, was mich die nächsten Stunden erwartet. Immerhin: Dieser anfängliche Anstieg soll einer der längsten sein. Daran klammere ich mich.

Noch keinen Kilometer habe ich bewältigt, da laufe ich erstmals in die verkehrte Richtung. Ich folge einfach dem Einschnitt im Gelände, in dem Glauben, dass das der offensichtliche Weg ist. Gut, dass mich meine Uhr auf den Fehler hinweist. Querfeldein entere ich den richtigen Weg und stürme weiter, die wenigen Wanderer auf dem Weg lasse ich schnell hinter mir. Bei so viel Eile verpasse ich gleich wieder den vorgegebenen Weg.

Erneut bin ich dem offensichtlichen Pfad gefolgt, er ist markiert und führt direkt auf einen Wegweiser zu, an dem drei Wanderer die weitere Route zu diskutieren scheinen. Etwas weiter vorne hätte ich den Weg nach links verlassen sollen. Ein für mich erkennbarer Weg ist dort nicht und ich halte es für ausgeschlossen, dass ich dort hinauf muss. Es ist die steinerne Flanke eines jener einschüchternden Gipfel. Ich zögere, dann erkenne ich zwei Wanderer weiter oben. Also doch.

Ein atemberaubender Ausblick

Mit viel Wohlwollen erkenne ich einen Pfad zwischen dem Geröll und arbeite mich nach oben. Manchmal beträgt die Steigung über 40 %. Jippie, das haut richtig rein! Gleichzeitig mit den Wanderern, die ich über mir erspäht hatte, erklimme ich den Gipfel des Gra de Fajol. 2714 m ist der Berg offiziell hoch. Der Blick verschlägt mir den Atem. „Isn’t it wonderful?“, frage ich die Wanderer. Die Frage ist rhetorisch. Nach Süden flacht das Gelände ab und der Blick reicht unendlich weit.

Einem der Wanderer ist nicht verborgen geblieben, dass ich ein zügiges Tempo an den Tag gelegt habe und fragt mich, wann und wo ich gestartet bin. Zügig ist ein guter Reminder. Es wäre ein Leichtes länger zu verweilen, hätte ich nicht etwas vor. Motiviert stürme ich den Weg, den ich gekommen bin wieder hinab – bis die Uhr piepst. Kursabweichung. Wie das? Scheinbar war der Ersteller des Tracks bis zum äußersten Rand des Gipfels getreten. Ich gehe noch einmal zurück, um die Uhr zu besänftigen. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob sie mich sonst die nächsten neun Stunden versucht zurück zu führen.

Der Weg hinab geht bedeutend schneller als hinauf, aber richtig laufen lässt sich das auch nicht nennen. Es ist zu steil und unwegsam. Schon jetzt muss ich anerkennen: 15 Minuten pro Kilometer sind in diesem Gelände durchaus realistisch. Die Hoffnung, an die ich mich hänge, ist, dass die Inhaberin der FKT für den Aufstieg zum Gra de Fajol vom schwersten Anstieg der ganzen Route geschrieben hat. Beinahe ein Sechstel der Höhenmeter habe ich auf den drei Kilometern schon bewältigt.

Im Hochgefühl durch Hochland

Der nächste Abschnitt beginnt am Wegweiser, an dem ich vor einer knappen halben Stunde schon gewesen bin. Ab hier entfaltet sich eine Hochebene, die als gut laufbar bei hoher Kuhdichte beschrieben wurde. So kann man es stehen lassen. Kühe sind überall und grasen friedlich. Sind sie sehr nah, versuche ich möglichst unaufgeregt zu umgehen. In einen Nahkampf mit den Huftieren möchte ich nicht geraten. Was das Attribut „laufbar“ angeht, muss man relativieren. Verglichen mit dem hinter mir liegenden Anstieg ist das hier eine Piste. Über Stock und Stein geht’s trotzdem.

Mit einigem Gefälle als Pacer lege ich einen Kilometer in acht Minuten hin. Ich bin voll Adrenalin und denke im Hochgefühl, dass ich GOAT bin. Die größte Bergziege aller Zeiten. Ein Insider-Witz zwischen meiner ältesten Tochter und mir. Es ist schwer in Worte zu fassen, was mich an dem in die von schroffen Felsen eigebettete Graslandschaft so bezaubert. Leise gluckernde Bäche durchziehen das baumlose Plateau, kleine Seen in unregelmäßigen Abständen. Ich fühle mich frei und glücklich.

Gipfel-Hopping auf 2.800 m Höhe

Das Gefälle endet schneller, als mir lieb ist. Was ich seit dem Abstieg vom Gra de Fajol an Höhe eingebüßt habe, muss ich mühsam wieder hinauf. An der Schutzhütte unterhalt des Coll de Tirapits verscheuchen zwei Wanderer Tiere – es scheinen Gämsen zu sein. Kann das sein? Ich bin zu weit entfernt, um sicher zu sein. Aber was soll in dieser Höhe sonst unterwegs sein? Der Pyrinäen-Steinbock ist seit langem ausgestorben. Wenig später überhole ich die Beiden, habe aber keine Lust auf Konversation. Meine Luft brauche ich anderweitig, der Anstieg ist knackig. Wieder sind die Steigungsprozente durchweg zweistellig, am oberen Ende des Weges legen sie sogar noch zu.

Dass ich mich nun faktisch oberhalb des Gipfels des Fajol befinde, bemerke ich kaum, weil es keinen isolierten Gipfel gibt. Es ist eher so, dass ich in kurzer Folge mehrere ähnlich hohe Gipfel passiere oder erklimme: Pic Inferior de la Vaca, Pic de la Fossa del Gegant, Pic de Noucreus. Spätestens am Gipfel des Noucreus habe ich 2.800 m Höhe erreicht.

Die Mondlandschaft verzaubert mich. Wahrscheinlich laufe ich permanent mit offen stehendem Mund herum. Die Blicke rundum begeistern mich. Spektakuläre Ausblicke auf die beeindruckenden Gipfel in alle Richtungen, dünne Wölkchen wabern durch Täler. Die Natur ist schroff und karg, macht demütig, weil sie mich schrumpfen lässt, mir meinen Platz aufzeigt. Was bedeute ich im Angesicht Millionen Jahre alter Giganten?

Im Steilstück melden sich Zweifel

Unvermittelt schrecke ich eine Gruppe Tiere auf. Dieses Mal bin ich mi sicher, dass es sich um Gämsen handelt. Neidvoll blicke ich auf die Leichtigkeit, mit der sich sich durch das holprige Terrain bewegen.

Verglichen damit, stolpere ich ungelenk durchs Hochgebirge. Nur mit der gebotenen Vorsicht kann ich langsam laufen, meist nur, wenn es bergab geht. Mein angestammtes Habitat ist das hier nicht. Selbst mit Gefälle benötige ich regelmäßig mehr als zehn Minuten für einen Kilometer. Bin halt keine Gämse. Aber im Vergleich mit den langen Anstiegen, erkennt man, dass das gar nicht so langsam ist. Oder sich heute die Grenzen von schnell und langsam gegenüber gewöhnlichen Läufen gehörig verschoben haben.

Für den 180-Höhenmeter zählenden Anstieg zum Pic de Noufonts brauche ich auf einem halben Kilometer etwa 18 Minuten. Schlimmer ist aber, dass ich zum ersten Mal seit dem Start am Refugi zweifle. Zunächst ist es wie beim Aufstieg zum Gra de Fajol. Nur weil ich weit über mir jemanden erahnen kann, glaube ich, grundsätzlich dem Track zu folgen. Aber ist das hier alles so richtig?

Es fühlt sich nicht so an. Es ist irre steil und manchmal ist mir leicht schwindelig. Immer wieder muss ich Pausen machen. Der Hang ist steil und von losem Gestein übersät. Gerade noch so kann ich meine Höhenangst im Zaum halten. Habe ich mich hoffnungslos überschätzt oder vielmehr die Herausforderung unterschätzt? War das hier eine gute Idee?

Der Zauber der Natur

Mit einem Mal verstummen alle Stimmen des Zweifels und ich bin ich in heller Aufregung. Über den Kamm links erscheint ein schwarzer Schatten. Ein enormer Greifvogel gleitet ohne jede Anstrengung im Wind. Es ist ein erhebender Augenblick. Bei der Größe kann es sich nur um einen Adler handeln. Wow! Schon allein dafür hat sich das Loslaufen gelohnt! Ja, das war eine verdammt gute Idee!

Hatte ich gerade etwa noch Zweifel, kann ich sie spätestens auf dem Gipfel abschütteln. Wie sehr sich meine Stimmung ändert, sobald ich die Steilstücke hinter mir gelassen habe. Auf dem Gipfel des Noufonts herrscht einigermaßen großer Betrieb. Sogar ein Zelt steht auf dem Plateau und trotzt dem Wind. Hätte ich auf über 2860 m eine Nacht verbringen wollen?

Ich spüre, wie fremd mir doch das Gebirge eigentlich ist. Und noch etwas fällt mir auf: Während des kräfteraubenden Aufstiegs habe ich gespürt, dass meine rechte Hand spannt, wenn ich sie zur Faust balle. Der Kontrollblick zeigt, dass sie geschwollen ist. Die linke Hand sieht wenig besser aus. Hat das mit der Höhe zu tun? Ich habe ganz offen gestanden keine Ahnung. So schlimm wird es schon nicht sein, ich bin hier weit weg von Todeszonen. Andererseits laufen die anderen Menschen, die hier unterwegs sind, nicht und erst recht keinen Marathon. Lieber nicht zu lange darüber nachdenken.

Grenzgang

Kurz orientiere ich mich, dann setze ich meinen Weg an dem auffälligen Gipfelkreuz entlang fort. Im Süden kann ich die Hotelanlage und den Stausee im Vall de Núria erkennen. Es ist der am tiefsten gelegene Punkt der Strecke und er liegt fast exakt bei der Hälfte der Gesamtstrecke. Erneut begegnen mir Gämsen. Sie sind so gelassen, dass sie kaum Notiz von mir nehmen, beinahe wirken sie zahm. Über den Gipfel des Eina (2789 m) setze ich meine Tour nach Westen oberhalb von 2.600 m fort.

Nördlich kann ich auf französischer Seite eine Stadt erkennen, ansonsten fühle ich mich überwiegend abgeschieden von Zivilisation. Der Pic de Noufonts bleibt zunächst der höchste Gipfel. Die Strecke folgt dabei lange Zeit der Grenze zwischen Spanien im Süden und Frankreich im Norden. Das macht sich immer dann bemerkbar, wenn mein Smartphone sich in ein französisches Netz einwählt. Im Laufe des Tages heißen mich mehrere Mobilfunkanbieter willkommen. So weit bin ich dann doch nicht von der Zivilisation entfernt.

Das ist aber irrelevant, weil ich nicht vorhabe, lange Telefongespräche zu führen. Zeit nehme ich mir nur zum Fotografieren. Einfangen lässt sich die Magie nicht. Dafür braucht es alle Sinne. Ganz bewusst habe ich die Kopfhörer auch in meinem Rucksack vergraben. Ich möchte hören, sehen, riechen, fühlen. Das ist einer der besten Aspekte des Ultra-Trailrunnings. Apropos fühlen: Die Wettervorhersage hatte vor extremer UV-Belastung gewarnt. Kristina Kucar hatte in ihrem Bericht ebenfalls gemahnt, auf ausreichend Sonnenschutz zu achten. Vorsorglich habe ich mich gründlich eingecremt und eine Tube Sonnencreme in den Rucksack geschmissen. Meine dünne Laufjacke habe ich bisher nicht abgelegt, sie schützt mich zusätzlich.

Auf dem Gipfel des Puigmal

Auf dem Weg nach Südwesten verläuft der Track etwas abwärts, ehe es zum höchsten Berg der Tour hinauf geht. Der Puigmal ist knapp 3.000 m hoch und ein beliebtes Ziel, weil er vom Vall de Núria relativ schnell erreichbar ist. Schon von den vorgelagerten Gipfeln kommen mir mehrmals Trailläufer entgegen. Damit habe ich nicht gerechnet. Es gibt scheinbar mehr als nur einen Irren in diesem Gebirge. Aber was habe ich erwartet? Irgendwo müssen die „richtigen“ Trailläufer ja ihre Runden drehen.

Der Weg hinauf zum Gipfel des Puigmal ist steil. Stöcke könnten helfen, aber ich hatte nach mehrmaliger Überlegung darauf verzichtet. Teils wegen Mangel an Erfahrung, teils auch aus Geiz. Würde schon so gehen, hatte ich es mir schön geredet. Tatsächlich geht es auch so, aber ich kann mir vorstellen, dass es mit Stöcken bedeutend leichter wäre. Taktisch lege ich immer wieder kurze Pausen ein, wenn die Muskeln zu sehr brennen oder ich nach Luft schnappe. Kaum auszudenken, wie sehr die Kletterpartien reinhauen. Auf dem Weg hinauf überhole ich eine Dame im hohen Alter und wundere mich über die Courage. Innerlich ziehe ich meinen Hut. Eine für das Alter beneidenswerte Fitness.

Auf dem Gipfel ist Jahrmarkt. Zumindest fühlt es sich nach der relativen Abgeschiedenheit der letzten vier Stunden so an. Wanderer fotografieren sich gegenseitig vor dem Gipfelkreuz, sind ausgelassen und freuen sich über die erfolgreiche Besteigung des Fast-Dreitausenders. Mir ist das zu viel Trara und ich ziehe nach einem Foto etwas abseits des Gipfels weiter. Das inzwischen schon bekannte Signal der Uhr lässt mich innehalten. Voreilig bin ich dem erstbesten Weg vom Gipfel hinab gefolgt, der führt allerdings nach Süden. Das Vall de Núria liegt jedoch nordöstlich vom Puigmal, der den südlichsten Punkt der Strecke darstellt.

Hunde und ein beinharter Abstieg

Vom Gipfel bis ins Tal sind es knappe fünf Kilometer, die ausnahmslos steil bergab führen. Die Höhendifferenz beträgt fast genau 1000 Meter, was einem durchschnittlichen Gefälle von etwa 20 % entspricht. Ich bin gewillt, die fünf Kilometer zu laufen, so gut es geht. Aber gerade im oberen Bereich ist das kräftezehrend. Loses Geröll lässt mich immer wieder kurze Stücke schlittern und bei jedem Schritt ist Vorsicht geboten. Besonders die Oberschenkel sind gefordert. Sie fangen das ganze Gewicht ab und arbeiten gegen die Schwerkraft.

Je näher ich dem Tal komme, desto grüner wird es. Glasklares Wassers plätschert durch ein Kiesbett, ergießt sich in Kaskaden. Vor mir sind Wanderer mit einem frei laufenden Hund unterwegs. Ich bin genervt, weil ich nicht verstehe, weshalb das Tier unangeleint ist. Nur allzu ungern, nähere ich mich einem frei laufenden Hund von hinten. Sagen wir: „Schlechte Erfahrung“. Obwohl ich langsamer mache, muss ich doch irgendwann an ihnen vorbei.

Kurz vor dem Tal das gleiche Spiel. Ein Schäferhund pendelt von links nach rechts und zurück. Wieder werde ich langsam, gehe sogar, um dem Kontakt auszuweichen. Ewig lässt sich das Zusammentreffen nicht vermeiden. Dieses Mal spreche ich die Besitzer auf Englisch an und bitte sie, ihren Hund an die Leine zu nehmen. Das wäre geschafft. Genauso wie der Abstieg nach Nuria.

Raus aus dem Disney-Land

Nuria – Moria. Klingt ähnlich und fühlt sich auch so an. Mich stößt der Ort auf eine Weise ab, die ich nicht ergründen kann. Die Bauten stören die Harmonie, die Einsamkeit der Berge. Das hat hier nichts verloren. Es ist wie ein Disney-Land in Kleinausgabe. Man kann das unterschiedlich empfinden: Der Kontakt in unserer ausgezeichneten Ferienanlage hatte mir das Vall de Núria wärmstens empfohlen. Es sei ein wunderschöner Ort, gerade mit Kindern. Der angepriesene Spielplatz ist ein eingezäuntes Quadrat ohne jeden Charme.

Nicht länger als notwendig bleibe ich hier, fülle mein Wasser an einem Außenwasserhahn und erneuere den Sonnenschutz. Großzügig stopfe ich mir Katzenpfötchen in den Mund, um die Erschöpfung zu bekämpfen, die mich plötzlich trifft. Meine Erfahrung sagt mir allerdings, dass ich mir noch so viel Lakritz reinzimmern kann, ohne die Erschöpfung nachhaltig zu vertreiben. Sie ist mehr mentaler Natur, denn auf die körperlichen Anstrengungen zurückzuführen. Wobei ich nach fünf Stunden körperlicher Extrembelastung jeden Grund hätte, erschöpft zu sein.

Woraus sich die mentale Erschöpfung speist, kann ich nicht dingfest machen. Der Ort wird einen Teil dazu beitragen, mehr aber noch seine Lage. Ich habe etwas mehr als die Hälfte der Strecke und 1.500 Höhenmeter bewältigt. Genau so viele stehen mir noch bevor. Und ein Großteil davon gilt es jetzt zu überwinden. 700 Höhenmeter sind es aus dem Tal zurück auf den Höhenweg, der mich zurück zum Ausgangspunkt führen soll.

Der lange Weg zurück nach oben

Den ersten Kilometer verläuft der Anstieg entlang der Seilbahn auf einer Betonstraße, bis ich an der Bergstation ankomme. Kurz wasche ich mich an einer Tränke und greife mit neuem Elan die vor mir liegende Aufgabe an. Meine Einstellung hat sich seit dem Tal verbessert, erstaunlich gut bin ich den Betonweg hinaufgekommen. Weitergehen wird es so nicht. Zuerst habe ich Orientierungsprobleme und muss querfeldein, um nicht ein gutes Stück Weg extra zu gehen, dann geht mir immer häufiger die Puste aus.

Je länger der Anstieg dauert, desto häufiger setze ich mich hin. Es ist beinahe wie beim Intervalltraining. Nur ist die Pace weit davon entfernt. 15 Minuten pro Kilometer sind angesagt. Wenn es gut läuft. Für Kilometer 29 brauche ich sagenhafte 25 Minuten. Das Hinsetzen ist inzwischen auch kein Zuckerschlecken mehr. Das Auf-und-Ab hat Spuren hinterlassen, bestimmte Muskeln in meinen Oberschenkeln verkrampfen, wenn ich beim Hinsetzen eine falsche Bewegung mache.

Immer wieder blicke ich auf die Höhenanzeige der Uhr. Ich will wissen, wie lange sich der Anstieg noch zieht und wie viele Höhenmeter an seinem Ende übrig bleiben. Zu viel, das wird mir schon auf halber Höhe klar und er zieht sich ewig. Immerhin kann ich bei jeder Pause den Blick ins Tal genießen. Was das angeht, bleibt dieser Trip ein Genuss. Wenn man denn eine Affinität für Berge hat.

Die Zeit verrinnt

Was mir Sorge macht: Ich bin zu langsam. Wenn ich die Bestzeit unterbieten will, muss ich im oberen Teil auf jeden Fall an Tempo zulegen. Es ist schwer, eine Prognose abzugeben, weil das Vorankommen so sehr vom Gelände und den Steigungsgraden abhängt. Um zu erkennen, dass es knapp wird, muss ich aber kein Rechenkünstler sein.

Wenn man die Strecke betrachtet, gleicht sie einer auf der Seite liegenden, unförmigen Acht. Nach 30 Kilometern bin ich ungefähr am Verbindungsstück der beiden Ringe und wieder auf einem Teil der Strecke, den ich vor Stunden hinter mich gebracht habe. Ob die Vertrautheit des Terrains der Anlass ist, dass es mir plötzlich wieder besser geht, die Freude darüber, dass der lange Anstieg vorüber ist oder mich der Ehrgeiz treibt, eine neue FKT aufzustellen – wer weiß?

Zuerst beginne ich zaghaft zu laufen und nehme mir bewusst nur ein kurzes Stück vor. Nachdem ich das Ziel erreicht habe, verschiebe ich es und laufe weiter. Das geht eine ganze Weile so, dann ist ein Kilometer geschafft. Und da geht noch mehr – ehe meine Uhr sich meldet. Abweichung vom Weg, ich muss zurück, einen Abhang wieder hinauf, den ich gerade hinabgelaufen bin. Wie hart das ist, lässt sich nicht beschreiben. Körperlich, aber vielmehr noch mental. Gerade noch habe ich meinen Willen vollends darauf fokussiert, langsam abwärts zu laufen und mit jedem Meter Zuversicht geschöpft. Dann lässt sie die mutmaßliche Kursabweichung wie eine Seifenblase zerplatzen.

Angst vor der Höhe

Noch schlimmer ist: Meine Uhr hat sich verheddert. Sobald ich den Weg wieder hinaufgegangen bin, stelle ich fest, dass ich doch dem richtigen Weg gefolgt war. Die Uhr war bei der Navigation nur davon irritiert, dass ich den gleichen Weg vor Stunden im umgekehrter Richtung hatte nehmen müssen, konnte nicht unterscheiden, an welchem Punkt der Route ich mich befand. Hin- oder Rückweg? Scheiß Technik! Moralisch ist das ein herber Rückschlag.

Inwieweit diese kleine Episode eine Viertelstunde später in meine Entscheidung hineinspielt, den Lauf abzubrechen, kann ich nicht ermessen. Ausschlaggebend ist sie nicht. Vielmehr sind es Sicherheitsbedenken. Gerade noch hatte ich mich am Blick auf einen weit unter mir liegenden Bergsee erfreut, dann stehe ich vor massivem Fels. Mittlerweile bin ich daran gewöhnt, mich davon nicht abschrecken zu lassen, wenn der Weg nicht gleich erkennbar ist. Da habe ich einen gewissen Lerneffekt durchlaufen in den letzten acht Stunden. Aber hier finde ich auch nach längerer Suche nichts, das einem Weg nahekommt.

Die einzige sinnvolle Möglichkeit scheint direkt über den Grat zu klettern. Links und rechts geht es allerdings relativ steil hinab, mehrere hundert Meter, schätze ich. Das relativiert den Ausdruck „sinnvolle Möglichkeit“. Mehrmals ziehe ich in Betracht, die steile Rinne rechts von mir hinab zu steigen, weil die noch am ehesten nach einem Weg aussieht. Wahrscheinliche ist aber, dass sich hier einfach nur Geröll und Wasser den Hang herabgestürzt haben. Außerdem führt sie nicht in die richtige Richtung. Zumindest das, kann ich der Navigation auf der Uhr entnehmen.

Probehalber steige ich auf den Grat und klettere mit aller Vorsicht ein paar Meter vorwärts. Es ist wirklich das erste Mal, dass ich heute Höhenangst bekomme. Dafür bin ich durchaus empfänglich und sie ist für mich ein guter Indikator, dass heute bisher noch keine erhöhte Absturzgefahr für mich gab. Ich fühle mich extrem unwohl und klettere wieder zurück auf sicheren Boden. Nochmals ringe ich mit mir. Vielleicht würde ich das Risiko eingehen, wenn ich zweifelsfrei sicher wäre, dass es der vorgesehen Weg ist. Fakt ist aber, dass ich mich definitiv nicht im Vollbesitz meiner Kräfte bin. Weder körperlich noch mental. Das Risiko ist mir einfach zu groß. Das war ein tolles Abenteuer bis hier, aber ich habe nicht vor, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. So groß ist mein sportlicher Ehrgeiz nicht.

Das Ende des Abenteuers

Mit gemischten Gefühlen kehre ich um und mache mich an den Abstieg. Noch einmal muss ich das Tal durchqueren, durch das ich heute Morgen noch weitestgehend gelaufen bin und erwarte, dass ich es schnell hinter mir lassen kann. Aber entweder sind meine Reserven wirklich aufgebraucht oder ich kann sie nicht mehr mobilisieren, nachdem ich nicht mehr im Wettkampfmodus bin. Selbst mit Gefälle fällt mir das Gehen schwer. Immer wieder nehme ich mir Pausen.

Ein Pärchen Wanderer hängt mich ab. Der Weg wird lang und länger. Nochmals gilt es einen längeren Anstieg zu überwinden, dann zeigt der Höhenmesser der Uhr, dass ich heute über 3.000 Höhenmeter erklommen habe. Es sind die letzten für heute, danach geht’s nur noch bergab bis ich am Shelter ankomme, an dem ich auch gestartet bin. Meiner Frau schreibe ich kurz, wie die Sachlage ist, dann betrete ich die Unterkunft. Mein Hunger ist so groß, dass ich unbedingt vor der Rückfahrt noch etwas essen möchte.

Stundenlang habe ich mich mit Trockenfrüchten, Lakritz und Weingummi über Wassre gehalten. Jetzt brauche ich was Handfestes. Außerdem will ich den Wirt fragen, wo die nächste Tankstelle ist. Da wartet nämlich noch ein vertagtes Problem auf mich.

Der letzte Akt

Die Atmosphäre im Refugi ist entspannt. Alle Gäste sitzen in Crocs oder Sandalen an den Tischen, niemand trägt Wanderschuhe. Jetzt verstehe ich, wofür das Regal an der Eingangstür war. Schnell wechsle ich die Schuhe, ehe ich mich erschöpft auf einen Stuhl fallen lasse und auf das improvisierte Essen warte, das der Koch eigens für mich zusammenschustert, weil ich gerne etwas Vegetarisches wollte. Ob ich nachher gemeinsam mit den Kindern und ihr esse, will meine Frau wissen. Mit Blick auf die riesige Portion, die mir serviert wird, verneine ich digital.

Das Essen fällt mir wegen der Anstrengung der zurückliegenden Stunden schwer. Fast 39 km mit 3.000 Höhenmeter sind es geworden, für die ich fast 10 Stunden benötigt habe. Pro vertikalem Kilometer, sagt man, kann man ungefähr 10 km auf die Gesamtdistanz aufschlagen, um ein Äquivalent für die Anstrengung zu erhalten. Nach dieser Faustformel käme ich auf nahezu 70 km. Und so fühle ich mich auch. Wie nach meinen längsten Ultraläufen. Leer, auf eine selig machende Art tief erschöpft und mit mir im Einklang. Den geistigen Speicher vollgepackt mit Bildern der Erlebnisse der vergangen Stunden. Ich bin stolz, glücklich und müde.

Wäre nur noch eine Sache zu klären: Die nächste Tankstelle ist 25 km entfernt. Kein Problem, sagt mir der Mitarbeiter, bis dahin geht es fast nur bergab, das schaffst du schon. Auch, wenn dein Tank gerade noch für etwas mehr als 30 km reicht. Ich versuche seinen Optimismus zu teilen, während ich den überraschend langen Weg zum Auto zurücklege. Meine Herren, da bin ich heute Morgen ein ganz schönes Stück gegangen, ohne es zu überhaupt zu merken. Ich muss vollkommen vertieft gewesen sein, in die vor mir liegende Aufgabe und die Berge ringsum.

Wo es geht, kürze ich zwischen den Serpentinen ab. Mir reicht’s für heute. Was bin ich doch für ein Idiot gewesen, dass ich gleich den ersten Parkplatz angesteuert habe! Überall hätte ich stehen können, ohne dass es mit meinem Bus zu Problemen gekommen wäre. Naja, das habe ich mir selbst eingebrockt und einige der dümmsten Dinge passieren eben in bester Absicht. Kaum habe ich den Bus gestartet, zeigt die digitale Anzeige einen Kilometer weniger Restreichweite an. Das bessert sich auch kaum, während ich die Serpentinen ins Tal nehme. Wie kann das sein, obwohl der aktuelle Verbrauch 0,0 l anzeigt? Ist wahrscheinlich vom gleichen Heini programmiert worden, der mir die Routing-Funktion in die Uhr geklöppelt hat.

Die analoge Tanknadel bewegt sich erfreulich wenig. Warum sollte sie auch? Ich rolle ja praktisch die ganze Zeit. So ist es dann auch wenig verwunderlich, dass der nette Koch aus dem Refugi recht behält und ich ohne Probleme die nächste Tankstelle erreiche. Es ist nicht das erste Mal an diesem Tag, dass es richtig war, auf sein Gefühl zu vertrauen.

Hallo Karsten,

ich bin vor Kurzem auf deine Seite gestoßen, weil ich nach Erfahrungsberichten über den Schweriner Seentrail gesucht hatte. Da wurde ich bei dir auf jeden Fall fündig 🙂

Deine Schreibweise hat mich sofort angesprochen, so lebendig und wortgewandt, als wäre ich live dabei und würde die Hoch und Tiefs des Laufs miterleben.

Es macht Spaß deine Berichte zu lesen, ich arbeite mich langsam durch – aber genießend, nicht alles auf einmal verschlingend. Heute also den Bericht zum Pyrenäen Lauf gelesen – soooo viele Gefühle nachvollziehen können, obwohl doch mein längster Traillauf bisher nur 30km mit 700HM war, Peanuts im Vergleich zu deinen Abenteuern. Aber diese Probleme mit der GPS Funktion der Uhr (Was, schon wieder Streckenabweichung?) kenne ich nur zu gut. Analog dazu die Motivation, hoch, runter, flatline 😉 Und und und…

Also, danke dir für deine Berichte, unterlegt mit tollen Fotos. Ab jetzt schau ich häufiger vorbei und sende dir Grüße aus Buxtehude (ja, das gibt’s wirklich).

Julia (87er Kind :))

Hey Julia!

Leider bist du im Spam gelandet. Vielen Dank für deine Begeisterung für mein „Tagebuch“. Freut mich total, dass du das Lesen genießt und dich darin wiederfindest. Für mich sind diese langen Läufe immer kleine Abenteuer, bei denen ich bewusst auch an Grenzen gehe, die ich so im Alltag gar nicht erreiche. Allein bei einem 90-minütgen Halbmarathon durchlebt man komprimiert die ganze Bandbreite der Gefühle und hat so viele kleine Dramen, Hochs und Tiefs, dass es mich zutiefst bewegt.

30 km sind übrigens keine Peanuts! Momentan laufe ich auch keine 50 km aus der kalten Hose und suche so ein bisschen nach der Ausdauer für solche Strecken.

Viele Grüße

Karsten